在数据可视化的世界里,不同类型的图表各有其独特价值。当面对那些呈现跳跃式变化的数据时,比如不同区间的服务价格、阶段性调整的收费标准等,阶梯折线图能精准捕捉每一个数据突变的节点,让这种非连续的变化关系清晰可辨。除了常见的价格领域,在员工绩效等级对应的薪酬、不同采购量对应的折扣力度等场景中,阶梯折线图也能大显身手。接下来,就为大家详细讲解阶梯折线图的制作流程。

一、准备辅助数据

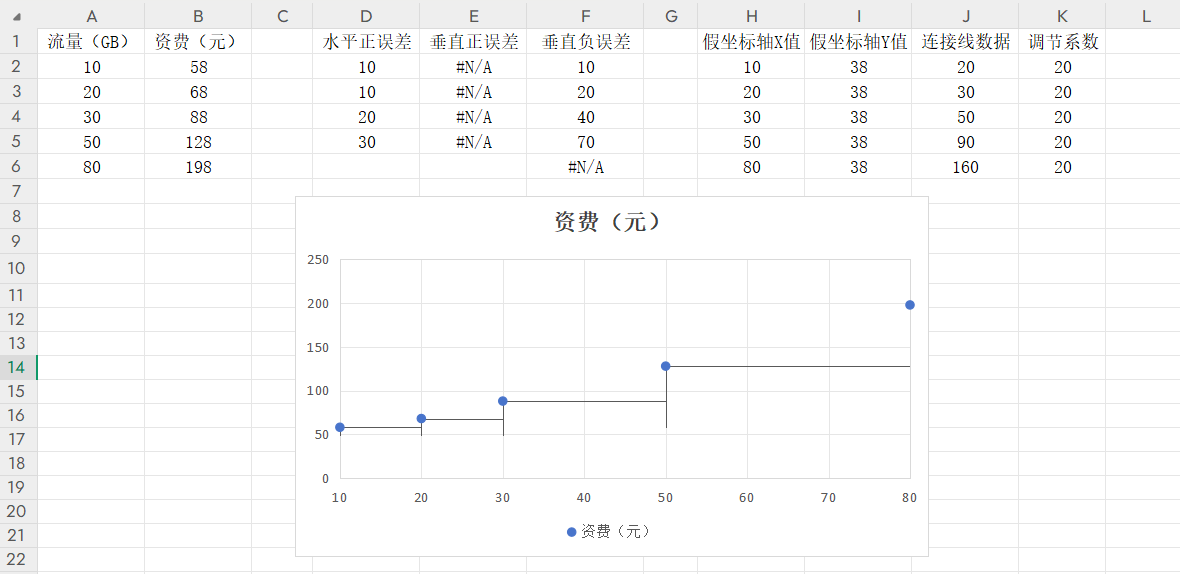

制作阶梯折线图的首要任务,是准备好全面且恰当的数据。以流量套餐及其对应资费为例,除了基础的流量数据(A列)和资费数据(B列),还需要额外添加三组辅助数据:

- 误差线辅助数据:包含水平误差线数据(D列)、垂直正误差线数据(E列)、垂直负误差线数据(F列),这些数据是构建阶梯线条的关键。

- 坐标轴标签辅助数据:由假坐标轴的X值(H列)和Y值(I列)组成,用于解决Excel自动分组可能导致的标签错位问题。

- 连接线数据(J列):作用是连接数据点与假坐标轴。

二、插入基础散点图

首先,插入以流量为X值(A列)、资费为Y值(B列)的散点图。插入完成后,适当调整纵坐标轴的最小值,让第一个数据点尽可能靠近纵轴,为后续的操作做好铺垫。

三、添加阶梯误差线

选中散点图系列,为其添加误差线,此时图表上会出现杂乱的十字交叉线,这是初始状态。

设置水平X误差线:选择“正误差”方向,样式设为“无线端”,误差量则选用自定义的D列数据(其计算公式为“=A3-A2”,也就是后一个流量值减去前一个流量值的差值,例如流量从10GB增至20GB,D列对应的数值就是10),这样就能实现两点之间的水平连接。

设置垂直Y误差线:选择“正负偏差”方向,样式为“无线端”。正误差值采用E列数据(公式为“=IF(B3>B2,NA(),ABS(B3-B2))”,比如当资费从58元变为68元时,B3>B2,此时E列对应的数值为NA;当资费下降时,则计算出两者的差值),负误差值选用F列数据(公式为“=IF(B3>B2,B3-B2,NA())”,例如资费从58元涨到68元,B3>B2,F列对应的数值就是10),通过这样的设置,实现垂直方向的阶梯连接。

四、制作自定义坐标轴标签

新增一个散点图系列,将X值设为H列的流量数据,Y值设为I列数据(其计算公式为“=MIN($B$2:$B$16)-$K$1”,意思是比资费最小值小一个调节系数,假设资费最小值是58元,调节系数K1为20,那么I列对应的数值就是38,这样能保证标签清晰显示)。

为这个新的散点图系列添加数据标签,勾选“X值”选项,并将标签位置设置为“靠下”。

为其添加垂直Y误差线,选择“正偏差”方向,误差量设置为J列数据(公式为“=B2-I2”,即实际资费与假坐标轴Y值的差值,比如资费58元与假坐标轴Y值38元,J列对应的数值就是20),从而形成从数据点到坐标轴的连接线。

五、图表美化与调整

- 隐藏原始的水平坐标轴标签:选中横坐标轴,将标签位置设置为“无”。

- 统一纵坐标轴范围:把纵坐标轴的最小值设为假坐标轴的Y值(例如38),让图表的显示更加协调统一。

结语

按照上述步骤操作,一份清晰、准确的阶梯折线图就制作完成了,它能完美展现流量套餐与资费这种阶梯式变化的数据。有了阶梯折线图,流量套餐和资费之间的关系变得一目了然,无论是在选择套餐时,还是进行相关数据分析时,都能让我们的判断更直观、高效,为做出合理决策提供坚实的数据支撑。