在Excel函数的迭代历程中,LAMBDA与MAP的组合堪称一次范式突破。LAMBDA函数不再局限于单一函数的固定功能,而是像为数据处理装上“智能引擎”,让复杂计算从重复操作转向自动化批量处理,重新定义了Excel用户应对海量数据的方式。今天,我们就来拆解LAMBDA与MAP组合的协作逻辑,看看它们如何让繁琐的数据运算变得灵活高效。

一、LAMBDA与MAP的基础联动逻辑

LAMBDA的核心价值在于能自定义计算规则,就像为数据处理定制专属公式模板;而MAP则像一位高效的“调度员”,能把数组中的每个元素依次送入LAMBDA的计算模板中。二者配合,就能实现批量数据的自动化运算。

基础用法的语法结构为:=MAP(数组,LAMBDA(参数,计算表达式))

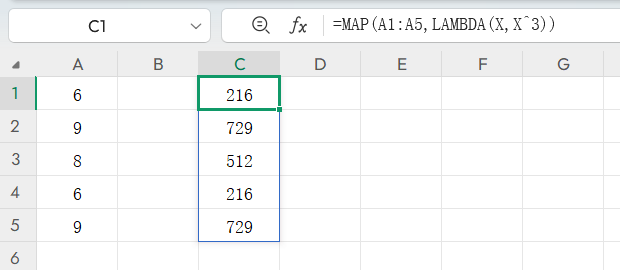

比如要计算数值立方时,只需输入=MAP(A1:A5,LAMBDA(X,X^3)),MAP会自动按流程完成:

提取A1的值传递给LAMBDA的参数X,计算X³=6³=216

提取A2的值传递给参数X,计算X³=9³=729

依次处理A3至A5的数值,最终返回完整的计算结果数组

这种联动模式终结了传统公式逐个单元格输入的重复劳动,实现了“一次设定,全组运算”的高效体验。

二、MAP的多参数同步传递功能

MAP的强大不仅体现在单个数组的处理上,更在于它能同步传递多组参数。当需要处理多列关联数据时,这个功能能让跨列计算变得简单直接。

多参数的语法格式为:=MAP(数组1,数组2,…,数组n,LAMBDA(变量1,变量2,…,变量n,运算公式))

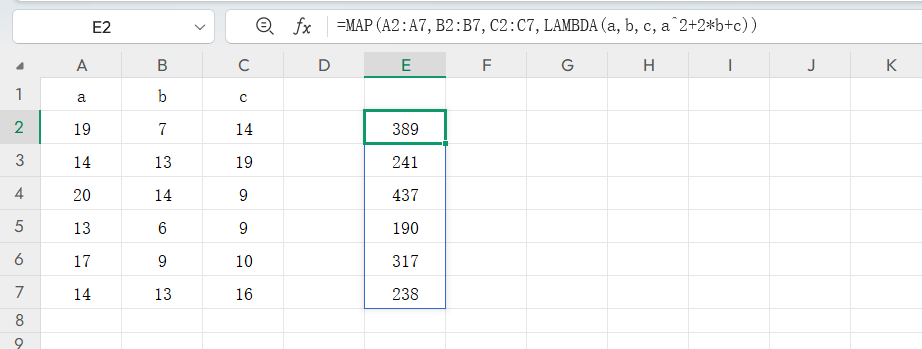

以三元计算a²+2b+c为例,公式

=MAP(A2:A7,B2:B7,C2:C7,LAMBDA(a,b,c,a^2+2*b+c))会按以下逻辑执行:

第一组计算:a=A2、b=B2、c=C2,结果为A2²+2×B2+C2=389

第二组计算:a=A3、b=B3、c=C3,结果为A3²+2×B3+C3=241

直至完成A7至C7的计算,返回238的结果

多参数传递让多列数据的联动运算告别了复杂的嵌套引用,尤其适合销售数据汇总、成本核算等需要多维度数据关联的场景。

三、实战场景:提取混合文本中的最小值

在处理夹杂文字和数字的混合文本时,如何快速提取最小值?传统方法与数组公式的效率差距十分明显。

传统方法的短板:

使用=MIN(–TEXTSPLIT(A1,{“a”,”b”,”c”}))这类公式时,需要:

- 在第一个单元格输入公式后,手动向右拉至C列

- 再逐行向下填充到第6行

若要统计总和,还得另外输入SUM函数,这种方式不仅操作步骤多,而且结果分散在多个单元格,后续引用极易出错。

数组公式的优势:

采用=MAP(A1:C6,LAMBDA(x,MIN(–TEXTSPLIT(x,{“a”,”b”,”c”}))))只需一步:

MAP自动遍历A1到C6的所有单元格,每个单元格的内容通过变量x传给LAMBDA,内置的TEXTSPLIT函数提取数字,MIN函数取最小值,一次性生成完整结果数组。

若需计算总和,直接嵌套SUM即可:

=SUM(MAP(A1:C6,LAMBDA(x,MIN(–TEXTSPLIT(x,{“a”,”b”,”c”}))))),实现“提取+计算+汇总”的一站式处理。

结语

LAMBDA与MAP的组合不是简单的函数叠加,而是Excel数据处理逻辑的一次升级。它们让复杂运算从“分步拆解”转向“整体构建”,让批量处理从“手动重复”变成“自动完成”。无论是单组数据的批量转换,还是多列数据的关联运算,这对组合都能简化流程、提升精度。掌握它们的协作逻辑,不仅能大幅减少工作时间,更能让你从“公式执行者”成长为“数据处理架构师”,在Excel的应用中开拓出更灵活高效的路径。